Alfred Kastler avait une personnalité très attachante : modeste et d’une exquise politesse, toujours à l’écoute des autres, il était toutefois d’une grande fermeté dans ses engagements pour la vie sociale et politique. En 1958, pendant la guerre d’Algérie, il stigmatise les déclarations du Comité de salut public d’Alger et appelle à la résistance, ce qui lui vaut le plastiquage de son appartement. Il milite très tôt dans les mouvements pacifistes et fait partie des « treize citoyens du monde » qui lancent un appel en 1966 contre les armes nucléaires, avant de rejoindre le mouvement Pugwash fondé par Albert Einstein et Bertrand Russel. En décembre 1981, il participe à la création du Comité pour le désarmement nucléaire en Europe.

Il prend aussi la défense des droits de l’homme et se mobilise pour soutenir les physiciens juifs d’URSS, les « refuzniks », interdits d’émigration hors de leur pays. A l’Académie des sciences, il a la charge de l’association de soutien aux scientifiques réfugiés. Il s’engage pour l’aide aux pays en voie de développement en participant notamment à l’organisation du Centre international de physique théorique de Trieste.

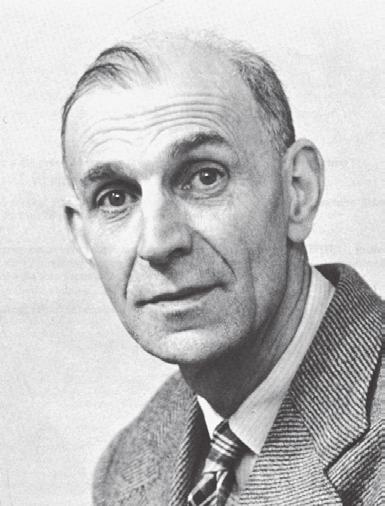

La reconnaissance

Alfred Kastler a joué un rôle très important pour l’avancement de la recherche en France. Il est devenu membre de l’Académie des sciences en 1964, président de la Société Française de Physique en 1954, membre du Comité consultatif et du Conseil de l’enseignement supérieur en 1947, et président du conseil de l’Institut d’optique en 1962.

Son rayonnement à l’international a été considérable. Il a été membre de plus d’une dizaine d’académies des sciences dans le monde, lauréat du prix Félix-Robin en 1946, du prix Holweck en 1954 et de la médaille Wilhem Exner en 1979. Il a également donné son nom au grand prix franco-allemand Gentner-Kastler. Il a reçu la médaille d’or du CNRS en 1964, avant le prix Nobel en 1966. Il a toutefois toujours regretté que ce dernier ne soit pas partagé avec Jean Brossel.

En 1985, un an après sa mort, un grand colloque international a été organisé à Paris pour honorer sa mémoire. Une centaine d’intervenants prestigieux venus du monde entier y ont témoigné du rayonnement scientifique de son œuvre. Aujourd’hui, une place à Paris porte le nom d’Alfred Kastler, tout comme plusieurs lycées à Cergy-Pontoise, Talence, Guebwiller, Stenay et Casablanca.