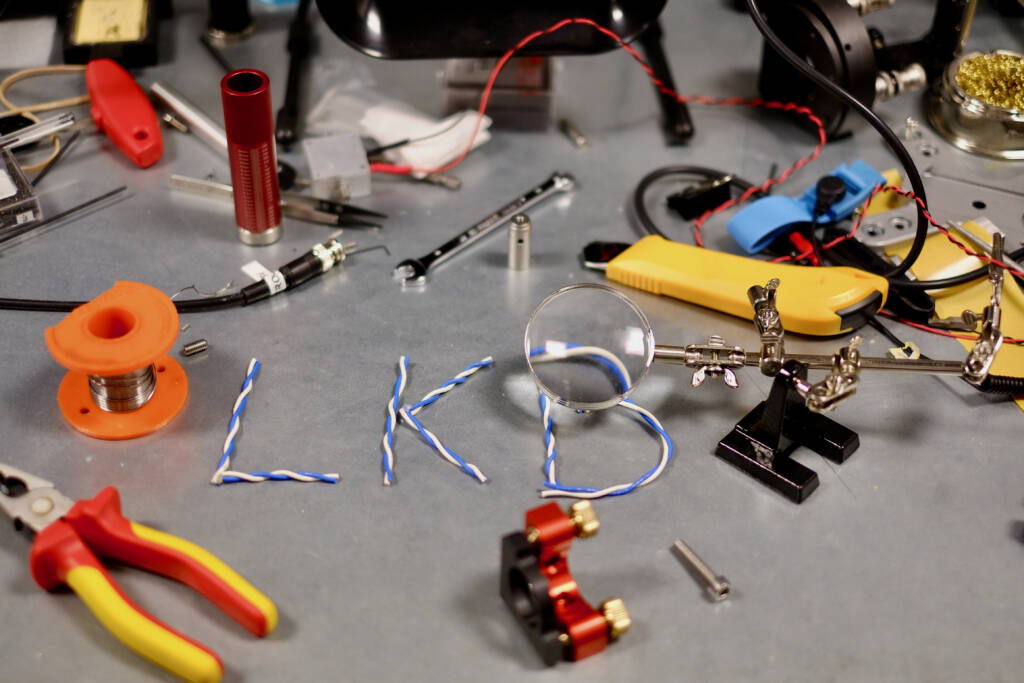

Histoire du Laboratoire Kastler Brossel

Avant propos

L’histoire du laboratoire présentée ici est le fruit du travail assidu de notre regretté collègue et ami, Bernard Cagnac, professeur de l’Université Paris VI et membre du Laboratoire Kastler Brossel.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement Michèle Leduc, ainsi que Jacques Dupont-Roc, Jean-Michel Raimond, Franck Laloë et Jean Dalibard pour leur contribution à cette réalisation.

Fondateurs du laboratoire

Créé en 1951 sous le nom du Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l’ENS, le laboratoire prend son appellation actuelle en 1994 pour rendre hommage à ses deux fondateurs, pionniers de la physique moderne sur l’interaction lumière-matière.

« L’origine du Laboratoire Kastler Brossel remonte à octobre 1951, lorsque Jean Brossel est rentré des États-Unis pour Paris, afin de rejoindre le professeur Alfred Kastler au département de physique de l’ENS de la rue Lhomond. Il venait de passer trois années au MIT où il avait réalisé les premières expériences de double résonance. Alfred Kastler et Jean Brossel ont alors décidé de s’associer pour lancer le « Laboratoire de Spectroscopie hertzienne de l’ENS » qui conservera ce nom jusqu’en 1994, avant d’adopter le nom actuel, en hommage à ses deux fondateurs. »

Bernard Cagnac

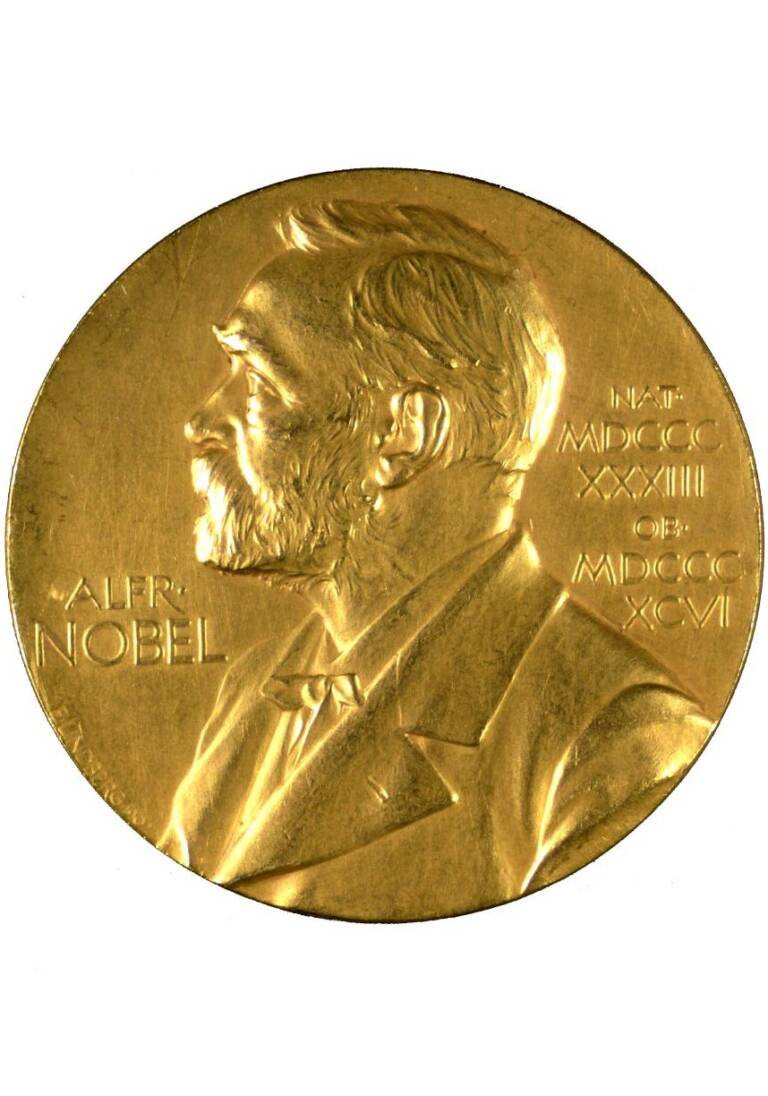

Trois Prix Nobels

3 Prix Nobel

Découvrez les pages officielles sur les prix Nobel d’Alfred Kastler, de Claude Cohen-Tannoudji, et de Serge Haroche

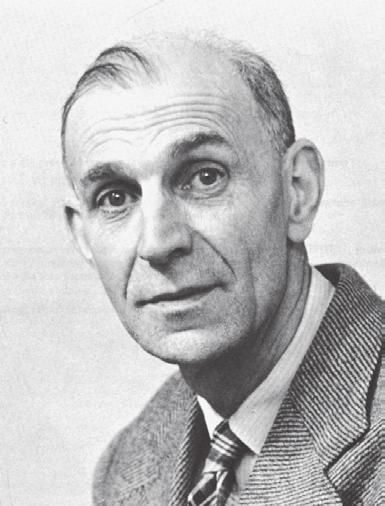

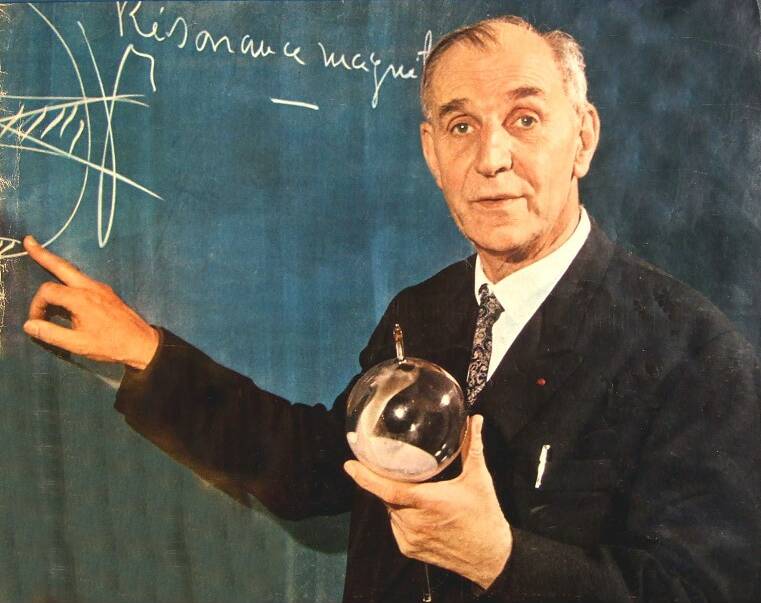

Alfred Kastler

Prix Nobel de Physique en 1966 « pour la découverte et le développement de méthodes optiques pour l’étude des résonances hertziennes dans les atomes »

Claude Cohen-Tannoudji

Prix Nobel de Physique en 1997« pour le développement de méthodes pour refroidir et piéger des atomes avec la lumière laser »

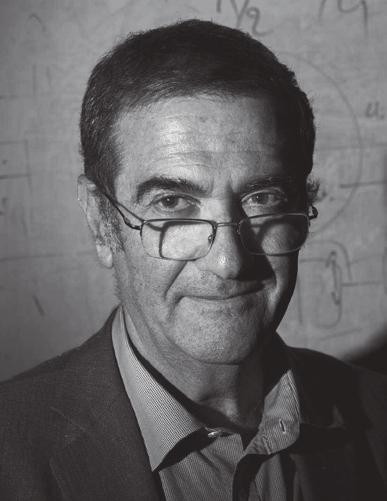

Serge Haroche

Prix Nobel de Physique en 2012 « pour les méthodes expérimentales révolutionnaires qui ont permis la mesure et la manipulation de systèmes quantiques individuels »

Histoire du LKB : de sa création aux années 1980

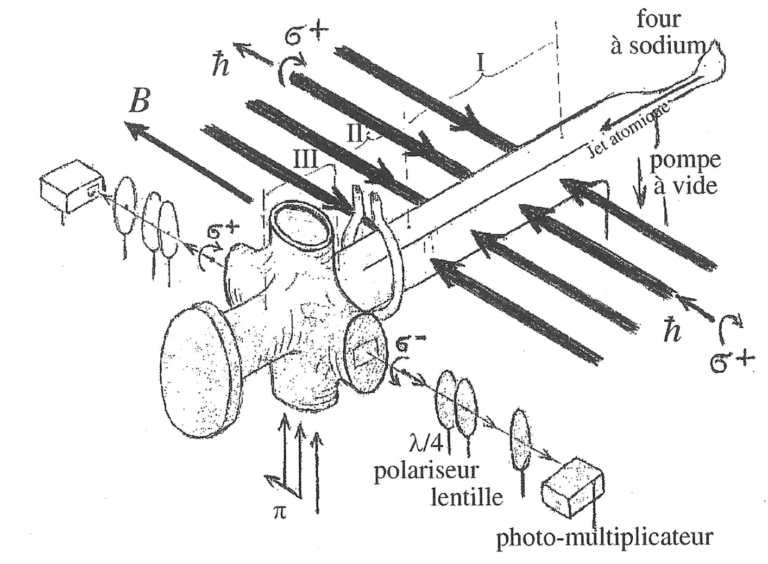

Naissance de la double résonance et du pompage optique

Pendant les années passées aux USA, Jean Brossel était resté en étroite relation épistolaire avec son professeur Alfred Kastler. C’est au cours de ces échanges d’idées que naquit le concept des expériences de double résonance…

Les premiers thésards

A l’automne 1953, Jacques Blamont revient au laboratoire pour sa thèse. Il avait commencé comme « diplomitif » avec la photométrie crépusculaire du sodium, un sujet relevant de la première partie de la carrière de Kastler…

La formation du groupe dans les années cinquante

Alfred Kastler avait un jour demandé au photographe du département de physique de fixer, sur la pellicule, son groupe de recherche. C’était en décembre 1956, dans la petite salle de réunion habituelle…

L’atmosphère des années cinquante

Les conditions matérielles restaient encore marquées par le retard des quatre années de guerre et d’occupation, suivies par une reconstruction de plusieurs années, dans laquelle, les moyens financiers de l’Etat s’investissaient en priorité…

La croissance du groupe dans les années soixante

Il faut se souvenir qu’à cette époque la quasi-totalité des supports financiers existant pour préparer la thèse d’état (en tant que stagiaires de recherche CNRS ou d’assistants d’université) étaient temporaires et sans promotion possible…

L’extension à Jussieu et la révolution des lasers accordables

Il était bien évident dès le début des années cinquante que la faculté des sciences ne pourrait plus accueillir dans les locaux de la vieille Sorbonne le nombre croissant des étudiants de l’après guerre…

La fin du XXe siècle

Pour l’exactitude de l’histoire, il faut mentionner la date de 1972 marquée par la retraite du directeur de recherche au CNRS Alfred Kastler. Mais comme il continuera à fréquenter assidûment le laboratoire…